图片来源:图虫创意

图片来源:图虫创意

亚马逊广告体系正在不断进化,逐步从单纯的关键词竞价转向用户人群精准匹配的模式。如SP广告新推出的“受众选择”,这一更新打破了传统SP广告只能基于关键词投放的局限,将受众画像数据应用于搜索广告中,其背后的底层逻辑,正是亚马逊COSMO算法的一次全新迭代与落地实践。

亚马逊SP广告“受众选择”功能解析

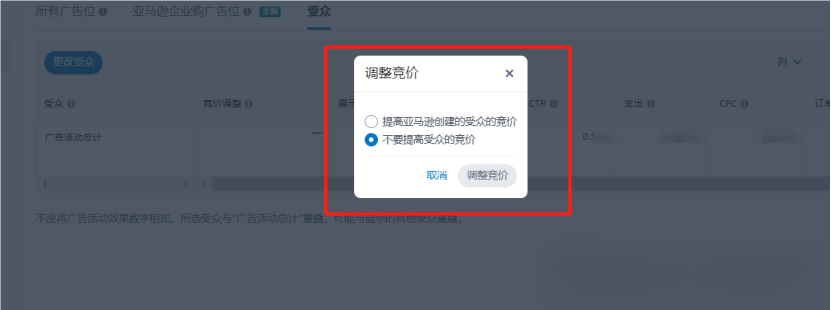

路径入口:进入SP广告活动→“竞价调整”→“受众”选项

图片来源:亚马逊

选择“更改受众”,会有“提高亚马逊创建的受众竞价”及“不要提高受众竞价”的选项。

图片来源:亚马逊

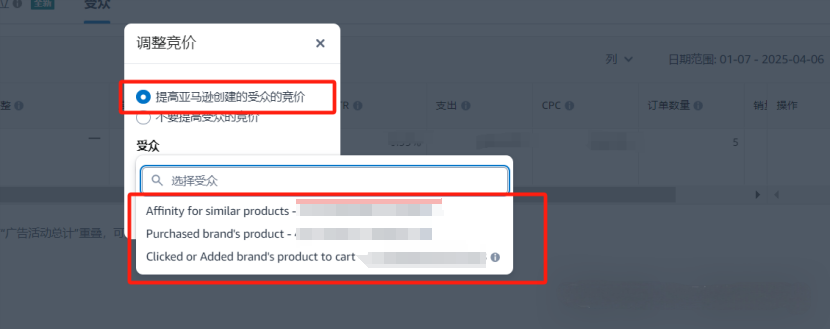

当卖家选择“提高亚马逊创建的受众竞价”时,会出现三个受众人群的选项:

-Affinity for similar products:基于系统对同类产品的浏览与购买行为判断,匹配出对你产品也极可能感兴趣的人群;

-Purchased brand's product:过去在你品牌下至少完成过一次购买的买家;

-Clicked or Added brand's product to cart :点击过你的产品或者加入购物车但尚未成交的潜在客户。

图片来源:亚马逊

这些广告选项,以往只有SD广告里面才有。然而,SD广告存在一些明显的弊端。一方面,它不能直接拉动关键词的收录排名,这对于想要在搜索结果中获得更好曝光的卖家来说是个缺点;另一方面,SD广告的广告成本相对更贵一些。基于这些原因,很多卖家在使用SD广告时较为谨慎,使用频率相对较低。

现在SP广告也能精准覆盖到这部分人群,对于卖家而言,是有利好的。首先,通过精准触达目标客户,可以直接提高产品的转化率,进而提升销量。其次,搜索转化的正向反馈能够对自然排名产生积极影响,有利于占据搜索页更靠前的位置。

卖家可自由选择“提高受众竞价”,能获得更曝光和点击。但竞争激烈时,广告成本可能翻倍。反之,选择不提高受众竞价,虽曝光机会可能减少,但可有效管控预算。

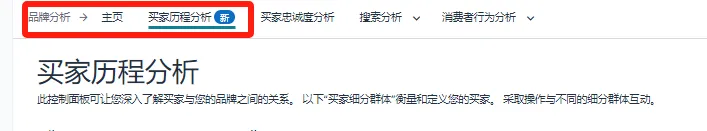

为了让“受众选择”功能更加精准,我们建议卖家使用亚马逊全新上线的【买家历程分析】工具(路径:亚马逊品牌分析——买家历程分析),判断是否需要增加“受众”预算。该工具将流量从“认知→考虑→意向→购买”四个阶段拆解,助力卖家精准判断各受众的行为特征与流失瓶颈。

图片来源:亚马逊

比如考虑和意向阶段:在这两个阶段,卖家可以在特定时间段内查看已经产生点击还未形成转化的客户,以及将商品加入了购物车、心愿单或保存备用但仍未购买的买家。这些卖家看了产品、点进了详情页,甚至加购了,但就是没下单。如果这两个阶段的总流失量很大,不妨尝试提高“Clicked or Added brand's product to cart”这类受众的竞价。

因为这些已被激活但未成交的买家,他们已经对产品表现出一定的兴趣,只需通过适当的激励措施或者多一些曝光,就很可能促使他们完成购买。与其他受众相比,转化他们的成本其实是最低的,订单量也可能会得到显著提升。

图片来源:亚马逊

在购买阶段,如果发现回购买家很多,那就意味着这些老用户对产品质量和服务比较满意,具有较高的忠诚度。此时,卖家可以提高“Purchased brand's product”的竞价,以吸引这些老客户再次购买,同时吸引更多新客户。复购率高不仅能带来直接的销售收入,也能为品牌树立良好的形象。

小匠觉得亚马逊SP广告“受众选择”功能的推出,是COSMO算法迭代落地的重要体现,二者存在着千丝万缕的联系。COSMO通过对用户历史浏览、购买和加购等行为数据的深度挖掘,能自动构建人群画像,让广告触达基于兴趣、复购倾向和意图需求的精准用户,大幅提升投放精准性;同时,利用算法对不同人群的价值评估与竞价建议,最大限度地减少无效曝光与点击。

从亚马逊的长远布局来看,引入受众功能或许是为了进一步深化个性化广告投放的可能性。未来,可能会基于COSMO算法对消费者行为数据进行深度挖掘,实现动态的受众人群优化。比如根据地区、年龄、性别、国家、设备类型等多维度因素进行设置,为买家提供更加个性化的广告体验。

同时,为了进一步落地COSMO算法,亚马逊开始把人群画像更多应用到广告中。通过在广告投放中不断收集和分析受众数据,获取更多的用户反馈和市场信息,这些数据又将反哺COSMO算法,帮助其不断完善和优化算法的完整,形成一个良性循环,最终使得卖家广告投放以及用户产品推荐更加精准。

(来源:董海温)

以上内容属作者个人观点,不代表雨果跨境立场!本文经原作者授权转载,转载需经原作者授权同意。