婴儿不会买东西,但父母的钱包永远为他们敞开。

这句话听上去带点调侃,却是婴童赛道最真实的商业注脚。使用者与购买者不统一——婴儿使用,父母买单。

于是,品牌既要解决婴儿的生理性需求(安全、舒适、耐用),也要回应父母的心理性诉求(安心、体面、可分享)。

Kyte Baby 正是把这套逻辑走到位的案例:从「一条竹纤维睡袋」出发,做成年营收数千万美金的增长飞轮。

这篇文章不谈空话,我们把方法论落在四个问题上:为什么能卖贵、为什么能复购、为什么能传开、为什么能持续。

图片来源:公众号|任小姐出海战略咨询

图片来源:公众号|任小姐出海战略咨询

所有有生命力的品牌,都起源于一个被切实感知到的「小痛点」。

Kyte Baby 的起点是湿疹与闷热。 创始人作为新手妈妈,发现市面睡衣不透气,孩子频繁湿疹、易醒、哭闹。于是尝试以竹纤维替代常见面料:纤维更细,触感更柔;吸湿、透气、亲肤,天然适配婴儿脆弱皮肤;再辅以科学的TOG 保温等级标注(常见如 0.5 / 1.0 / 2.5 TOG),让家长按环境温度与季节选择适当的保暖度。

这条睡袋之所以走红,不只是解决了「睡得不舒服」的表面问题,更缓解了一个父母端的深层焦虑:我做的选择,对孩子是安全且正确的吗?

一句话:好的婴童产品,本质上是「双向安抚剂」——既安抚婴儿,也解决父母的焦虑。

图片来源:公众号|任小姐出海战略咨询

图片来源:公众号|任小姐出海战略咨询

由点到面:一个「面料×标注体系」的解决方案,构成了 Kyte Baby 的产品护城河雏形:

从第一性原理看:解决「宝宝为何不睡」是功能;让父母知道自己选对了,是价值的扩大器。后者,才让产品拥有了可持续的溢价基础。

婴儿需要安全与舒适;父母需要确定性与体面感。

后者经常被忽略,但它在实战中极其重要。

Kyte Baby 的设计风格极简清新、浅色素雅、印花节制——不是为了「设计师的喜好」,而是为了「晒娃」时的画面纯净与场景通用(客厅、婴儿床、出行)。

晒娃是现代育儿的刚需:亲友点赞是一种社会性回报,照片背后的「体面感」是隐性动机。

一条好看的睡袋,既能让孩子安睡,也能成为朋友圈里的「体面道具」。

图片来源:公众号|任小姐出海战略咨询

图片来源:公众号|任小姐出海战略咨询

于是品牌把两类需求捆绑为一个「复合价值主张」:

这不是在制造虚荣,而是承认一个事实:决策者是人,人需要被说服。

当产品同时满足生理舒适 + 社交体面,客单价与溢价弹性自然被打开。

靠一条睡袋做出爆品不难,难在把爆品变成系统。Kyte Baby 聪明之处在于迅速完成纵向延展与横向配套:

这套组合并不复杂,却精准命中两个关键指标:

注意节奏:不是一口气全铺开,而是以**「睡眠」作为单点大心智**,逐步扩展至「围绕睡眠的衣物与软件」,进而再做大类目。这样,品牌不会失焦,渠道叙述也更顺。

婴童行业本质上是信任生意。父母花钱,不是因为比价结果,而是因为相信你更专业、更稳妥。

Kyte Baby 的方法论清晰可复用:内容建权 + 社交背书 + 合作放大 + 私域沉淀。

图片来源:公众号|任小姐出海战略咨询

图片来源:公众号|任小姐出海战略咨询

图片来源:公众号|任小姐出海战略咨询

图片来源:公众号|任小姐出海战略咨询

1)内容建权(Authority Building)

在官网开设长期更新的睡眠知识博客:从「湿疹×面料」「季节×TOG」「旅行作息」到「洗涤与保养」。这类内容的作用有三:

关键词策略要围绕核心品类词 + 痛点词 + 长尾问题词:例如「sleep sack tog chart」「bamboo vs cotton eczema」「how to dress baby for sleep 18°C」。内容不是软文,要可引用、可验证、可操作。

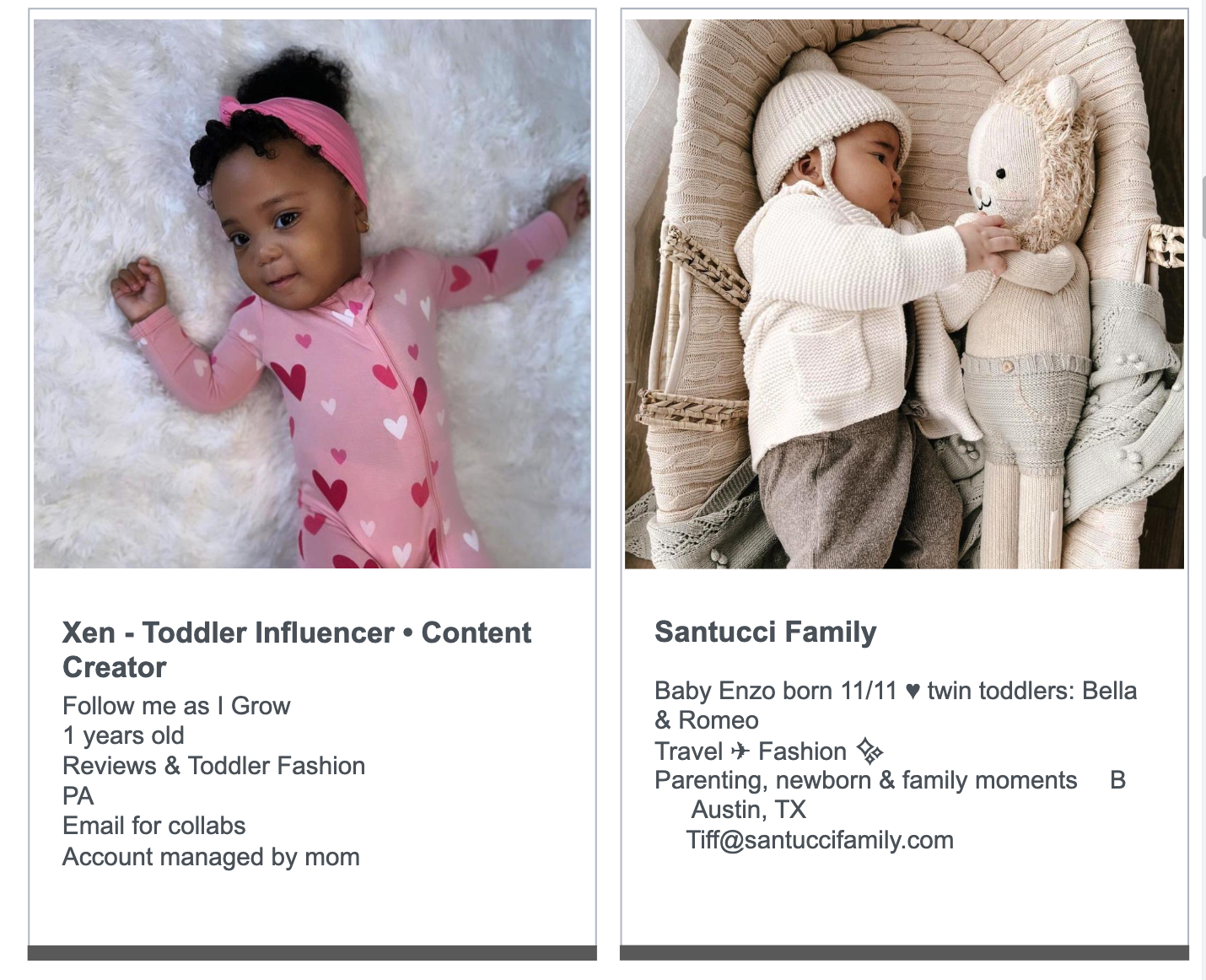

2)UGC(用户生成内容)

鼓励母亲晒娃与小心得:真实使用画面>摆拍硬照。

UGC 的价值是低成本高可信,更重要的是,它把内容从「我说我好」变成「用户说你好」。

方法上的细节:

3)KOL/创作者合作

Instagram 等平台的合作不是「砸钱买曝光」,而是精准挑选人群重合的创作者,让他们按自身风格讲述可验证的体验点(温控、湿疹改善、穿脱便捷)。素材复用极重要:把高质量 KOL 内容,二次剪辑为官媒短视频、站内短视频、广告创意,拉长寿命、摊薄成本。

4)私域与社群(Community)

Facebook 社群或品牌自建社区,提供三个功能:

一句话:父母愿意为「安心」付费,而安心由「专业内容×真实口碑」共同构成。

把上面的内容放进「流量路径」中,才能形成增长闭环。

1. 冷流量(未认识你) → 热流量(知道你) → 沉淀(留下来):

2. 热流量:

3. 沉淀:

图片来源:公众号|任小姐出海战略咨询

图片来源:公众号|任小姐出海战略咨询

关键不是把流量做大,而是把流量做「对」。冷流量买来的是机会,热流量和沉淀带来的是确定性现金流。

为什么能卖贵?

不是因为「做了一条更贵的睡袋」,而是因为消费者心智上买到的更多:

当以上四点形成稳定叠加,品牌拥有 3–5 倍的合理溢价空间。

注意:溢价来自系统可信,而不是广告堆出来的「高端感」。

「贵」要能被解释,「贵」要对使用者显性有益,「贵」更要对父母心理有效。

1)「竹纤维就一定更好吗?」

真实世界里,没有「万能面料」。竹纤维在透气与触感上占优,但也要处理好缩水/起毛球/耐洗色牢度等问题;工艺上拉链头、包边、缝线的安全性要极其严谨。产品必须回到工艺和质控,而不是在宣传里「一键神化」。

2)「TOG 标注会不会复杂?」

对一部分用户确实有学习成本。解决方式是把「温度—TOG—穿搭示意图」做成一张表/一张卡贴进包装与站内固定位置;结合当地气候做「温度变化提醒」(例如昼夜温差季节的推送),用真实天气把抽象参数变成直觉决策。

3)「靠社交就能起飞?」

不能。社交是放大器,不是发动机。内容建权与产品体验是发动机。没有「真实价值」的社交,终究回不到复购与口碑。

4)「矩阵越多越好?」

不是。矩阵扩展的前提是:与核心心智一致、SKU 复杂度可控、供应链/客服能承载。否则是无序扩张,带来库存与退货风险。记住:睡眠心智是锚,不要被周边热点牵走。

Kyte Baby 的成功不是偶然,而是踩准了婴童赛道的三条底层逻辑:

婴童赛道从不缺产品,缺的是能精准击中父母心智的产品与叙述。

好产品解决婴儿的问题,伟大品牌安抚父母的焦虑。

当你把「被理解、被相信、被分享」连成一条线,溢价、复购与增长就会顺着这条线发生。

这也是智慧育儿生态的底层趋势:

把科学、审美与人性放在同一个叙述里——在睡眠这件小事上,把「安心」做成一种长期的价值交付。

封面来源/公众号|任小姐出海战略咨询

(来源:任小姐出海战略咨询)

以上内容属作者个人观点,不代表雨果跨境立场!本文经原作者授权转载,转载需经原作者授权同意。