在亚马逊运营中,“旺季” 是决定全年业绩的关键窗口期,但盲目跟风 “固定打法” 往往难以见效。拥有十年亚马逊全盘运营经验、擅长数据驱动运营的实战派专家,近期针对欧洲站卖家分享了一套 “以数据定策略” 的旺季广告方法论 —— 不套用模板,而是通过拆解流量本质、分析消费行为,定制专属广告方案。本文将这份干货内容整理成体系化文章,助力欧洲站卖家在 Prime Day、黑五、网一等大促中精准破局。【11月14日(宁波)亚马逊年销1亿美金大卖现场拆解旺季打法,对接人脉资源。点此报名】

一、欧洲站旺季市场洞察:先搞懂流量的 “两种本质”

旺季流量与日常流量的核心差异,在于其由 “需求型流量” 和 “冲动型流量” 构成。只有先判断自身产品 / 类目的流量属性,才能针对性制定策略。

1. 需求型流量:“有明确需求才搜索”,从关键词数据切入

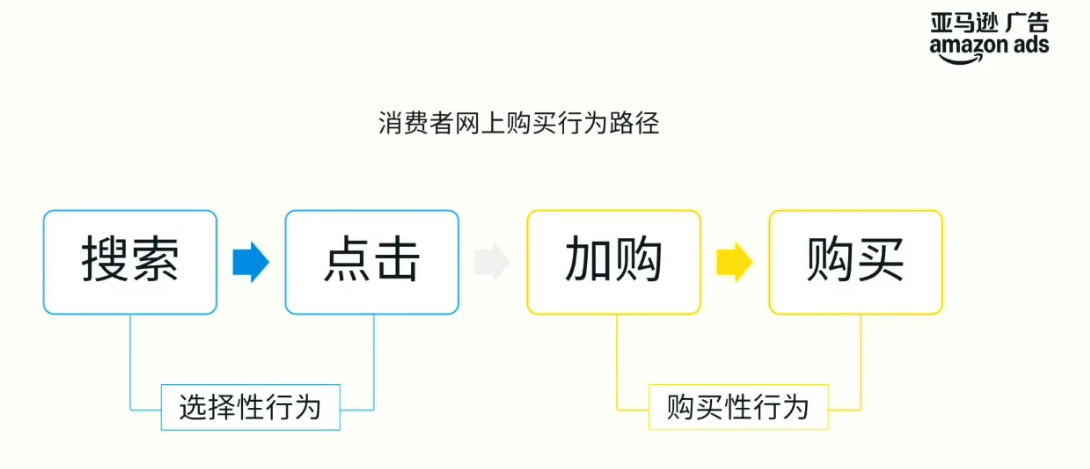

需求型流量的核心特征是 “消费者带着明确需求搜索”,比如想买 “钟表” 会直接搜 “clock”,决策链路依赖 “搜索→点击→加购→购买”。分析这类流量,关键是拆解亚马逊官方数据与第三方工具的结合使用。

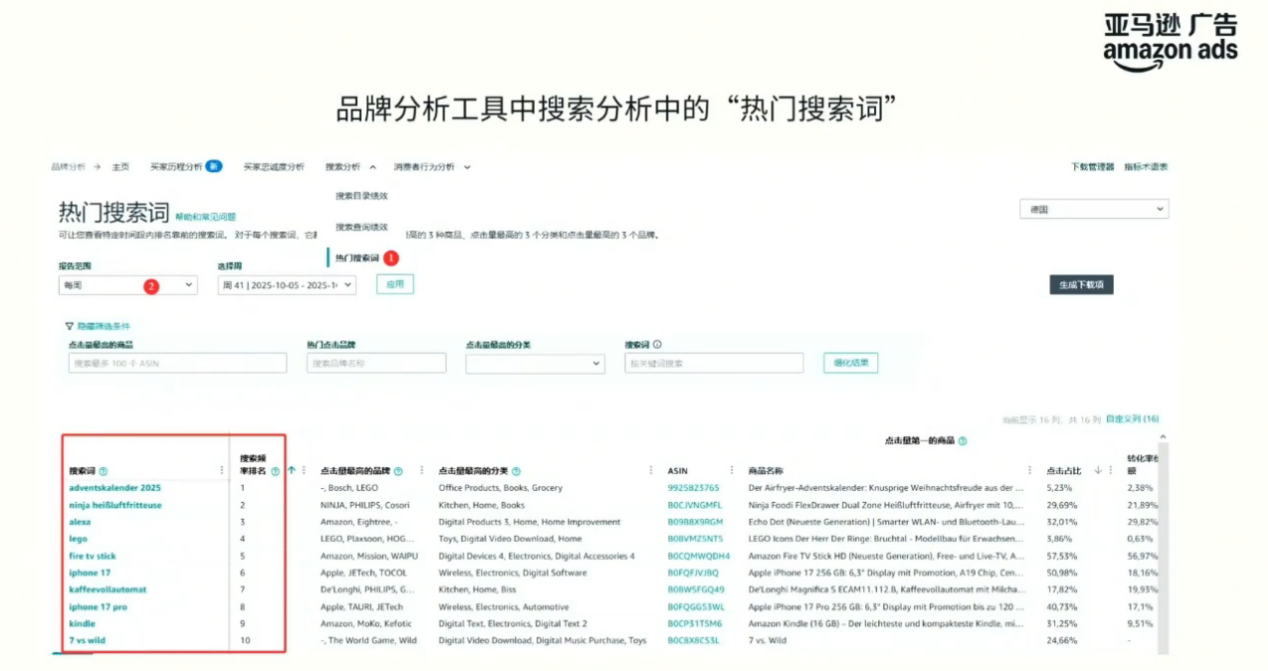

第一步:从亚马逊品牌分析获取基础数据亚马逊 “品牌分析 - 搜索分析 - 热门搜索词” 模块,会提供特定时间段内消费者的真实搜索数据(非抽样),关键词排名数字越小,搜索热度越高。但该数据的短板是 “回溯周期短、不便于直接分析”,需借助第三方工具补充。

第二步:用卖家精灵延长数据周期,做趋势分析卖家精灵的 “ABA 数据选品” 功能,可直接调用亚马逊热门搜索词数据,并将回溯周期延长(数据存储在工具服务器)。以欧洲站英国站 “home 类目 - Dormat(床垫)” 为例,在工具中输入关键词后,点击 “查看历史趋势”,即可获取全年数据:

蓝色折线图(ABA 排名):相对值,越往上代表搜索热度越高、市场需求越大;

柱形图(搜索量):绝对值,反映真实搜索量级。

需注意:若 11-12 月折线图(搜索热度)下降,但柱形图(搜索量)未降,并非需求减少,而是黑五、网一期间 “礼品类关键词” 热度更高,挤压了该词的排名,需结合绝对值判断真实需求。

2. 冲动型流量:“无需求也下单”,从销量波动判断

冲动型流量的核心特征是 “消费者无明确需求,因大促氛围触发购买”,比如 Prime Day 期间偶然看到 “装饰画” 就下单,决策不依赖关键词搜索,因此需通过 “类目销量波动” 判断。

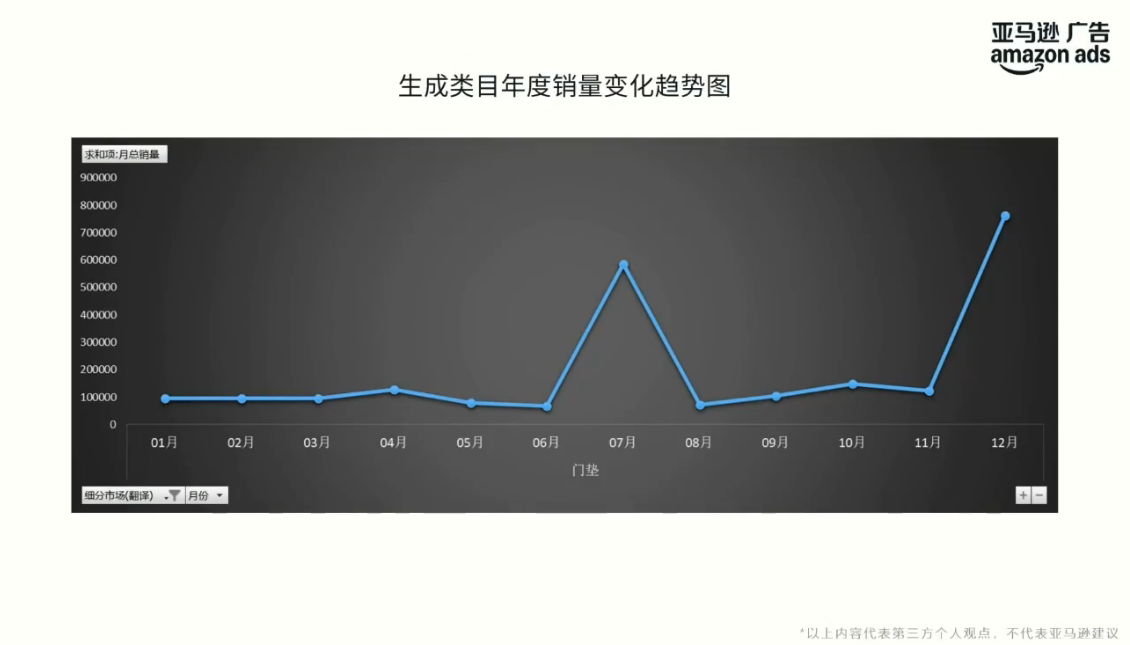

第一步:用卖家精灵 “选市场” 功能抓销量数据进入卖家精灵 “选市场” 模块,选择欧洲站(如英国站)、时间范围(建议下载全年数据,避免亚马逊滚动覆盖旧数据)、目标类目,即可获取该类目 “BSR 前 100 名” 的销量数据。虽非全类目数据,但前 100 名的销量趋势可代表类目整体情况。

第二步:简单数据处理,识别大促销量峰值将下载的原始数据新增 “年份 - 月份” 列,标记对应数据后生成图表。以 “Dormat(床垫)” 为例,2024 年 7 月(Prime Day)和 12 月(黑五、网一)的销量呈 “暴增趋势”,但同期搜索热度未明显提升 —— 这说明产品依赖冲动型流量,大促促销是核心转化诱因。

对比判断:你的产品是哪类?

需求型产品:搜索趋势与销量趋势高度一致(如 “钟表”),1-10 月搜索量与销量同步波动,11-12 月因旺季需求小幅上升,无 “无搜索却暴增销量” 的情况;

冲动型产品:销量峰值集中在大促期,且与搜索热度脱节(如 “Dormat”),大促期间无搜索增长却销量暴增。

二、旺季广告打法核心:按 “流量属性” 定策略

明确产品的流量属性后,广告投放需围绕 “消费者行为链路” 展开 —— 需求型产品抓 “搜索决策”,冲动型产品抓 “场景触达”。

1. 需求型产品:盯紧 “消费者行为链路”,提前布局

需求型产品的消费者决策遵循 “搜索→点击→加购→购买” 四步,前两步(搜索、点击)是 “选择性行为”(比较阶段),后两步(加购、购买)是 “购买性行为”(决策阶段)。广告花费集中在 “选择性阶段”,但转化可能滞后(尤其高客单价产品,选择周期可达 7-15 天),需用数据预判节奏。

第一步:从亚马逊 “搜索分析” 抓行为数据亚马逊 “品牌分析 - 搜索分析” 下的 “搜索目录绩效” 和 “搜索查询绩效”,是获取行为数据的核心来源,二者用途不同:

搜索目录绩效:看 “自身 ASIN” 的行为数据,比如新品上架后,每周的流量、点击率、加购率、转化率变化。若新品 40 周上架,42 周流量上升但点击率下降,可能是流量不精准,需调整关键词;若加购多但转化为 0,需排查价格、评价问题。

搜索查询绩效:看 “大盘” 的行为数据,输入产品核心关键词(如 “clock”),可获取:

① 搜索漏斗:查询量(消费者搜该词的次数)、展示量(搜词后看到的页面数,展示量 / 查询量 = 平均看页数);

② 转化数据:全类目点击率(如 36.7%)、加购率(如 3.47%)、直接购买率(如 0.1%),用于判断自身产品与大盘的差距。

第二步:按 “大促节点” 定广告节奏以秋季大促、黑五、网一为例,通过数据可发现消费者行为的规律:

秋季大促:仅大促当周流量、转化率双高,广告需集中投放该周;

黑五前(45 周左右):点击率飙升(消费者开始比较产品)、加购率上升但转化率低 —— 此时需坚持投广告,哪怕暂时无转化,否则会错失后续曝光(消费者加购后可能黑五下单);

黑五、网一期间:点击率下降(消费者不再比价,直接下单)、转化率持续上升 —— 需增加广告预算、抢占靠前位置,承接 “即看即买” 的流量。

2. 冲动型产品:抓 “促销 + 广触达”,触发即兴购买

冲动型产品的消费者决策不依赖搜索,因此广告核心是 “让产品出现在消费者逛的场景里”,关键两步:

第一步:先做促销,降低决策门槛消费者因 “划算” 下单,因此大促前需明确促销策略(如折扣、满减),比如 “Dormat” 在 Prime Day 期间的销量暴增,核心是价格优势。

第二步:用 “广触达广告” 增加曝光无需调整原有广告架构,只需在大促期间新增 “广触达类型广告”:

优先开 “自动广告 - 同类商品 / 关联商品”:消费者在浏览同类产品(如 “床架”)或关联产品(如 “床上四件套”)时,你的产品会被推荐,触发即兴购买;

适当增加预算:确保在大促流量高峰(如 Prime Day 当天、黑五前 3 天)有足够曝光,避免因预算不足错过流量。

三、实战案例:需求型玩具产品的旺季广告复盘

以欧洲站一款 “需求型玩具产品” 为例,看如何用数据驱动广告投放,实现 “黑五低广告占比、高转化” 的结果。

1. 前期数据判断:明确消费者行为节奏

通过 “搜索查询绩效” 数据发现:

44 周:消费者开始进入 “选择性阶段”,点击率上升(比价增多)、加购率下降、转化率低;

47 周(黑五):进入 “购买性阶段”,流量峰值、转化率飙升(消费者不再比价,直接下单)。

结论:需在 44 周开始布局,为 47 周的流量高峰积累排名和加购。

2. 运营调整:用价格刺激前期转化

需求型产品在 “选择性阶段”(44 周)需提升转化,才能获得更好排名,承接后续流量。由于评价、图片优化是长期行为,短期最有效方式是 “价格刺激”:

40 周:产品定价 33.64 欧元;

44-46 周:逐步小幅提价(传递 “越往后越贵” 的信号),刺激消费者提前下单;

47 周(黑五):定价达到最高,此时消费者因 “怕再涨价” 或 “大促氛围”,转化意愿更强。

3. 广告投放:“前期高投入,后期低占比”

44 周(选择性阶段):广告花费 1292 欧元,广告转化率 6.77%,广告订单占比 61%—— 虽短期投入高、转化低,但通过广告砸出曝光,结合价格刺激实现转化,自然排名逐步上升;

45-46 周(过渡阶段):广告花费小幅下降,广告转化率提升,广告订单占比降至 40% 左右 —— 自然流量因排名上升开始增加,广告依赖度降低;

47 周(黑五):广告花费仅 400 欧元(为 44 周的 1/3),广告订单占比 8.27%,整体转化率 9.27%—— 此时自然排名已稳居前列,无需高广告投入即可承接流量,实现 “低成本高转化”。

四、核心总结:拒绝盲目投放,数据是唯一标准

无通用打法,只有专属策略:每个站点、类目、产品的流量属性不同,需通过 “关键词搜索数据(需求型)” 或 “销量波动数据(冲动型)” 判断自身属性,再定广告方向;

亚马逊官方数据是核心:“品牌分析 - 搜索分析” 中的热门搜索词、搜索目录绩效、搜索查询绩效,是第三方工具无法替代的,需每周下载(避免被滚动覆盖),积累 3 年以上数据可精准预判趋势;

旺季广告 “反焦虑”:看长期数据:黑五前 “高投入低转化” 是正常现象,只要数据显示消费者在加购、大盘趋势向上,就需坚持投放 —— 短期的投入是为了后期的流量爆发。

封面来源/图虫创意

(来源:雨果跨境编辑部)