“垄断”二字,常让许多亚马逊卖家望而却步。尤其是在体量相对较小的欧洲站,面对被头部品牌以低价策略垄断的类目,新进入者还有机会吗?

今天,我们就通过这个工具类目的实战案例,与大家分享:即便在“垄断”的类目中,如何找到突破口,并最终实现稳定盈利。

Part 1

类目分析

为何敢切入这个“垄断”市场?

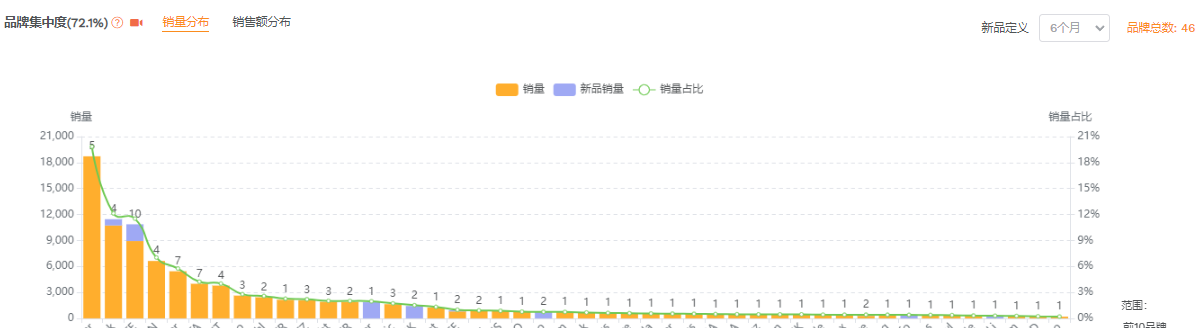

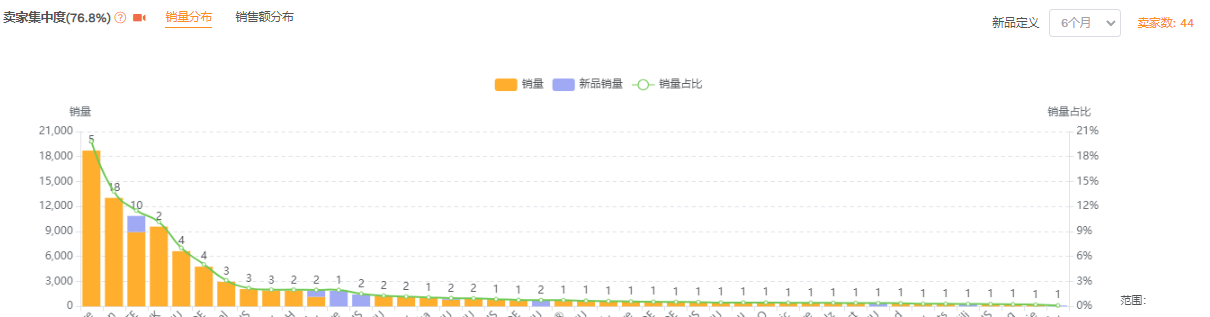

品牌和卖家垄断度较高,都在74%左右,较高

商品垄断在40%多,不高,也就是说类目产品有更新迭代的可能性。

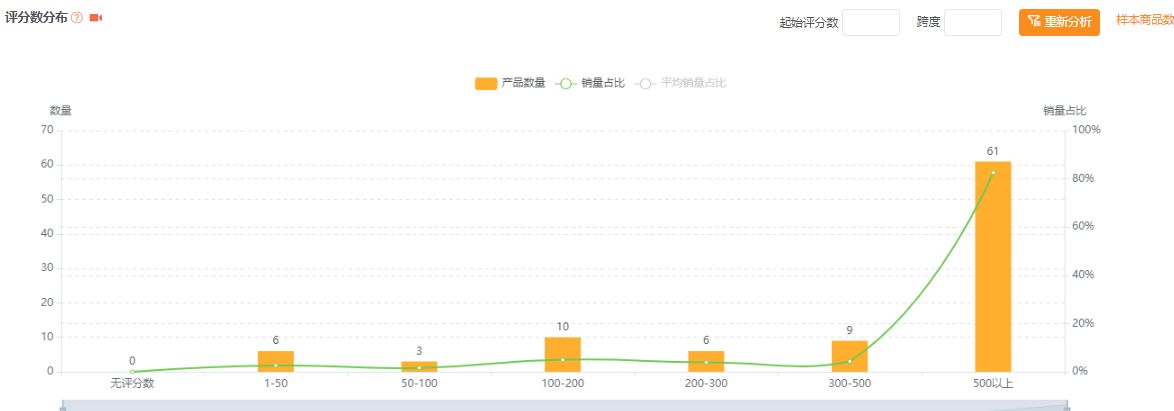

评论数情况:头部产品的评论数普遍在500以上,这意味着足够的评论量是参与竞争的基础。如果难做到这个评论数量,那就很难进入。

正因为我们的链接具备了满足“评论基础”和“产品竞争力”这两个关键条件,所以我们才判断这个链接可以推进。

垄断情况分析完之后,就来分析我们是如何操作最终达到盈利的?

Part 2

初期困境

有单量,却没自然流量

产品上架评论500+,评分4.7,关键词cpc在1.2左右

市场主流价,利润率26%左右,也就是说,要实现盈利,想要盈利,必须将广告ACOS控制在26%以下,或者获取足够的自然流量。

考虑链接的上架条件,初期还是按照标品打法推进, 测试转化以及自然流的增长情况,如果自然流陆续增长,就能持续推进下去获取自然流。

然而,推广初期却陷入了困境;

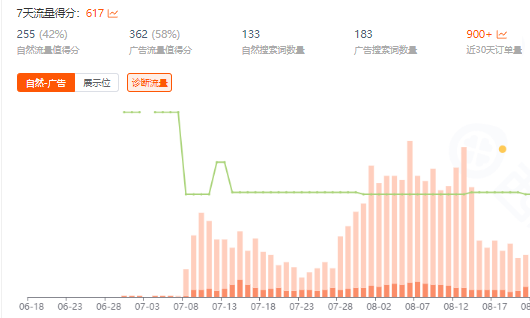

广告开始推进后,单量陆续产生,但几乎全是广告订单,自然流量寥寥无几。

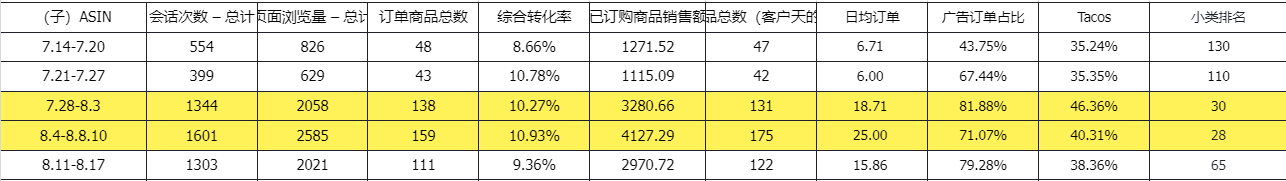

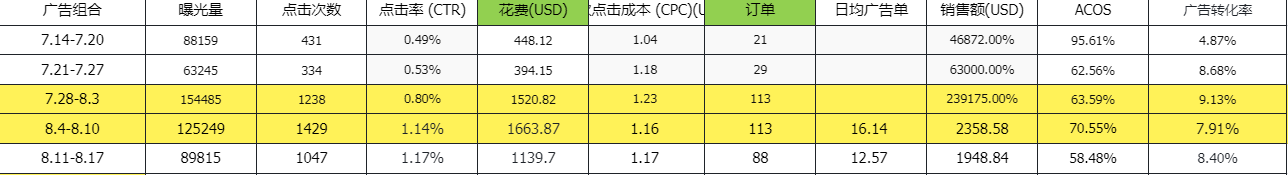

拉数据我们来看下当时的数据情况,单量陆续在提升,前期广告单占比一直在增加,达到80%,对于新品来说这个阶段广告单占比也还正常,但是持续一个月后,情况依旧是没有改善。

期间还跑了一次秒杀,即使在秒杀期间加大了预算和广告投入,关键词的自然位依然没有起色,活动结束后迅速掉到第二页,日均单量约15单。

产品推进有单量,但是没有自然流量,这是最让人担忧的,没有自然流后续持续依赖广告,如果acos压不下来,那就很难盈利,最后就会以失败退场。

Part 3

诊断与优化,推进自然流

没有自然流,我们就先从链接上找问题,先去对标竞品看看,产品属性是否是没有填写完整,填写完整后用模板去再次进行刷新。

其次怀疑之前合并的变体可能影响了自然排名的提升,在评估独立变体拥有近100条评论后,8.18号我们就决定将其拆分开来;

完成这两项基础优化后,我们继续坚持广告的日常优化,保持单量稳定,观察自然位和自然流的情况。

拆开之后发现开始缓慢增加了,但是还是不够快,陆续有秒杀推荐。

所以就趁机借助秒杀精准推进关键词排名,并通过广泛进行拓词。

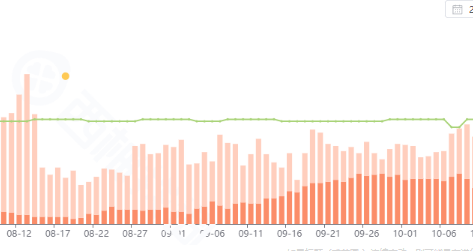

效果逐渐显现:自然流量稳步提升,关键词自然位持续前进,最终成功进到小类1-7的位置,在这里有个前提就是广告的转化是相对稳定的,且不算太低,属于类目平均水平。

8.18号之后自然流持续增长

8.18号之后关键词自然位陆续前进

Part 4

最终如何实现盈利?

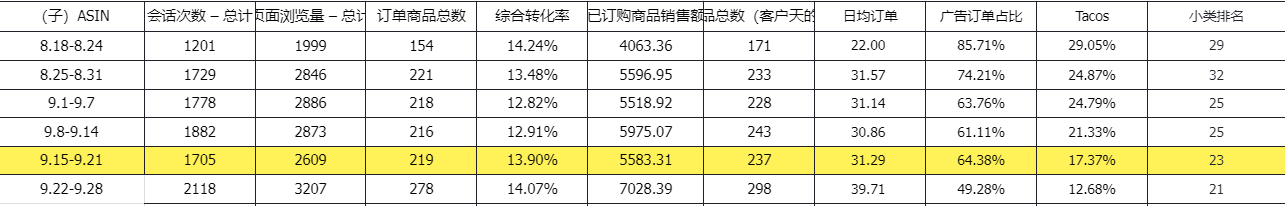

既然转化稳定,又有秒杀推进,日常优化,期间一到两次的秒杀;

前期是为了推排名,当自然流量开始增长时,后期的秒杀更多是为了在冲关键词自然位的同时;

借此收缩广告花费,削减自然位靠前关键词的预算,并关停表现差的广告活动,同时逐步压低CPC,陆续达到盈利的目标。

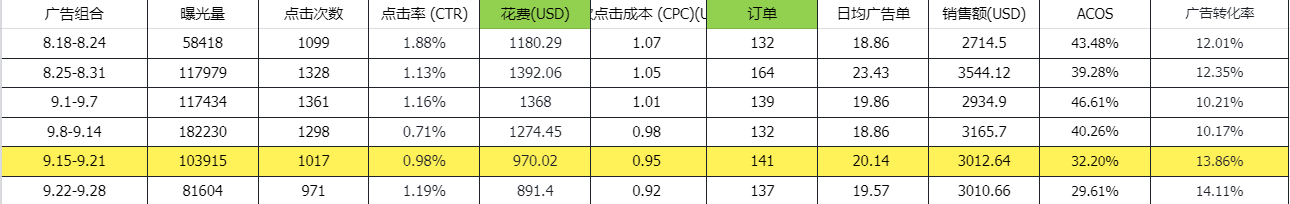

最终运营数据:

TACOS(总广告花费销售额占比)降至15% 左右,ACOS也控制在30% 左右。

广告订单占比显著下降,自然流量达到60%左右

到目前我们的价格依旧不是市场低价,同类第5左右的位置,头部依旧是被那些低价品牌占据,所以我们想要往更头部去打,也就意味着需要更大的投入和可能的利润压缩。

其次评论数量是否有影响,这些还都未知,还需要测试。

Part 5

总结

是不是类目垄断高就代表我们一定就不能进入?

答案实际上并不是绝对的,一个要看类目是否垄断的3个维度(商品、品牌、卖家);

再一个要看我们的产品力能够做到什么程度,这些因素决定了我们是否能够进尝试。如果三者都极高,则建议不要进入。

其次进入之后决定我们是否能够生存下来最后还是看转化以及自然流的情况;

如果这些都不行,那所有的打法策略都只是纸上谈兵或者昙花一现。

可能当时降价拉cpc有效果,最后还是会掉下来,进入恶性循环,最终还是被市场逼退。

最后所有的前提都是务必先确保产品链接(Listing)是合格或者说相对优秀的,有时候一个不起眼的基础设置可能就是阻碍流量的“罪魁祸首”。

封面来源/图虫创意

(来源:跨境移花宫)

以上内容属作者个人观点,不代表雨果跨境立场!本文经原作者授权转载,转载需经原作者授权同意。