如何用最少的投入,撬动最大的利润?这一直是各品牌关注的问题。

在传统营销时代,由于数据割裂、触点分散等原因,品牌普遍采用ROI(投资回报率)作为核心指标来衡量整体效果。然而ROI视角下,数据缺乏颗粒度和可追踪性,品牌难以针对消费者人群、渠道或营销内容进行拆解优化。

进入数字营销初期,零售媒体的出现催生了以ROAS为核心指标的营销体系。品牌首次实现了对每一条广告点击和转化路径的追踪。然而ROAS仅关注短期转化的弊端也逐渐暴露,缺乏了对增量价值和长期品牌价值的反馈。

随着精准营销的发展,零售平台的数据技术带来新的转机。在消费行为和细分用户数据能够精准匹配后,品牌开始计算更具长期价值的消费者回报率(ROC)。

消费者回报率(Return On Consumer):衡量品牌从单个消费者或特定消费者群体中获得长期商业价值的指标。它关注的是品牌对消费者的投入(如广告投放、促销成本、会员福利等)所带来的 长期复购、用户忠诚度、推荐行为和生命周期价值(CLV) 等维度的回报。

随着营销增长方式的发展,“人货场”的中心逐渐从“场”转移到“人”。ROC 作为品牌营销进入“人群经营”阶段的重要指标,如果品牌想平衡获客成本,实现长期价值,关注重点则应逐步转变为考虑:这类人群给我带来了多少价值。

过去,品牌更关注“货”与“场”的关系(哪些SKU在哪些渠道卖得好),现在更需要关注“人”与“货”的连接(谁需要什么商品)。

品牌若想利用ROC判断人群价值,需要从消费者与产品两大维度入手。在此,我们引入CID(Customer ID,消费者画像数据)、SKU级购买数据(消费者行为数据)这两个关键的数据类型:

CID是站在“消费者”视角, 让卖家在人群经营中了解卖给了谁、谁是高价值消费者;SKU是站在“商品”视角,帮助卖家全盘掌握买了什么产品、哪些产品卖得好。

当CID与SKU联动,更有利于卖家实现“把对的产品卖给对的人”。而这正是ROC的核心逻辑。

举个例子,某个护品牌旗下有洗衣液、洗衣剂等多个品类,通过AMC数据分析发现:约40%的用户在首次购买了洗手液之后的3个月内,会再次购买洗衣剂。

基于此洞察,品牌在Prime Day大促期间,锁定“购买洗手液但未购买洗衣剂”的人群进行投放,并推出“洗衣液+洗衣剂”组合优化套装,有效提升了洗手液的复购和洗衣液的新客增长。

图片来源:亚马逊

图片来源:亚马逊

以上过程,便是ROC驱动品牌增长的一个常见路径。

在竞争日益激烈的跨境市场,真正能穿越周期的,不是流量,而是对“人”和“商品”关系的深度理解与精细运营。而SKU与CID作为数据基础,在衡量ROC的过程中至关重要。

要实现“人”和“货”的价值最大化,品牌不能只盯着销量数字,更需要打通CID与SKU之间的关联链路。这一联动的基础,正是用户画像体系的重构,而目前在“人-货”数据协同方面,最具代表性的实践者正是亚马逊。

亚马逊营销云(Amazon Marketing Cloud)是首个在确保用户隐私安全的前提下,将长达五年的SKU级购买数据与CID精准关联的安全数据共享环境。

图片来源:亚马逊

图片来源:亚马逊

品牌因此得以跳出传统“以场景争夺流量”的思维,转而专注于从“人”和“货”出发的行为链路,重构更可持续的增长逻辑。

此外,各大零售平台与品牌也已有相关探索。

Costco凭借会员模式,坐拥超7250万高质量会员,让众多快消品牌看到了巨大的“流量金矿”。面对巨大流量红利,Costco开始下场零售媒体,探索个性化营销的影响力。

早在去年6月,Costco已宣布将推出自己的零售媒体网络(RMN),加入与亚马逊、沃尔玛的同台竞争。Costco计划通过整合线下门店、官网电商、B2B大宗采购等全渠道数据,将会员用户与跨渠道广告投放绑定,在追求广告利润的同时,提升会员的体验。

据Marketing Dive的报道,Google Ads在今年5月表示,将整合Costco的零售媒体数据。两者的合作意味着品牌可以把Costco的零售媒体受众数据,应用于YouTube的广告投放中,从而实现广告曝光和转化的联动,进一步拓宽其“场-人”联动的边界。

图片来源:Marketing Dive

图片来源:Marketing Dive

可见,各大零售平台都在积极布局,试图打通CID与SKU之间的数据链路,这无疑为品牌定向投放和个性化营销进一步夯实基础。然而,品牌也正面临新的抉择:如何将AMC的成功经验迁移至其他平台?

值得关注的是,依托亚马逊在数据开放和营销推广的领先优势,部分先锋品牌已凭借消费者购物旅程归因、重新定义POME产品、AMC精准营销,率先实现投资回报最大化。

这些品牌案例,或许能为我们揭示“品牌实现ROC增长”的可行路径。

当站在长期视角,评估高价值消费者的增长路径与转化机制时,品牌可以借助多触点归因模型,寻求ROC增长的策略。

多触点归因模型:用于分析用户转化路径中各个触点对最终转化贡献的模型,根据各触点在转化路径中的实际贡献分配权重,还原一个用户从“看到品牌”到“完成购买”之间,所有关键触点的贡献值。

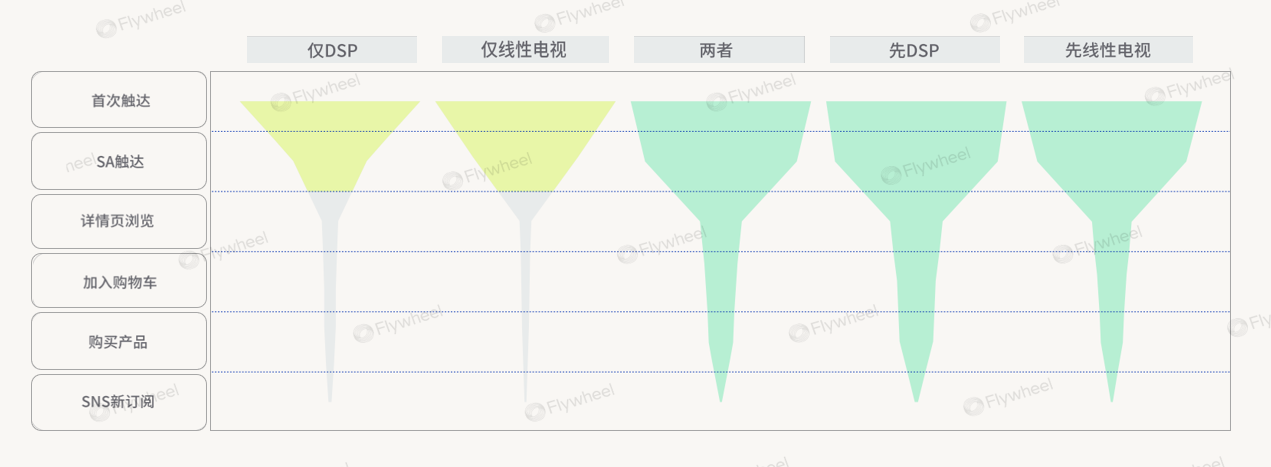

尽管营销行业涌现了DTC闭环、AIPL等诸多概念,但消费者的转化路径本质上还是传统的销售漏斗,且在购买链路的变迁中,漏斗的每一层都可能影响消费者的购买决策。

因此,多触点归因模型的分析,要与销售漏斗的框架相结合,精细化考量每个环节对消费者长期价值的实际贡献,基于品牌战略进行广告投放。

图片来源:The Big Shift 报告

图片来源:The Big Shift 报告

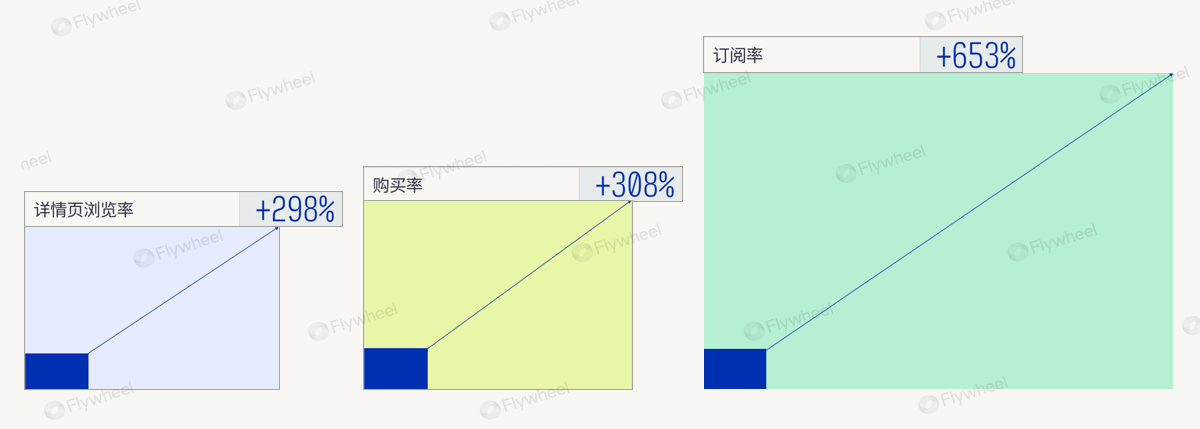

有数据显示,当消费者同时接触到电视和数字触点时,详情页浏览率提升298%,购买率提升308%,订阅率增加了653%。这再次印证了:真正高效的广告投放,应着眼于全漏斗、多触点的协同效应。

图片来源:The Big Shift 报告

图片来源:The Big Shift 报告

除了分层分阶段的广告投放,转化商业的基础要素同样十分重要。若产品详情页(PDP)内容质量欠佳或评论不足时,任何广告投入也只是无用功。

所以,品牌可以综合考虑投放策略和营销内容,从而精准定位最佳投放点,有效吸引新客。

如果说多触点归因模型的使用,帮助品牌找到了“在哪里”吸引消费者的关键,那么市场切入点产品则是解决吸引“谁”的问题。

市场切入点产品(Point of Market Entry,简称POME):指消费者首次购买某品牌的产品,标志着品牌与消费者关系的开端。

通过POME分析,可以判断“高长期价值产品”以及“高新客引入产品”。前者用户黏性强、复购率高、总体的利润贡献大;后者生命周期价值可能没有高长期价值产品高,但能吸引大量新用户下单。围绕这两类产品进行新客结构的优化,以及营销策略的调整,有利于提高消费者的长期价值回报。

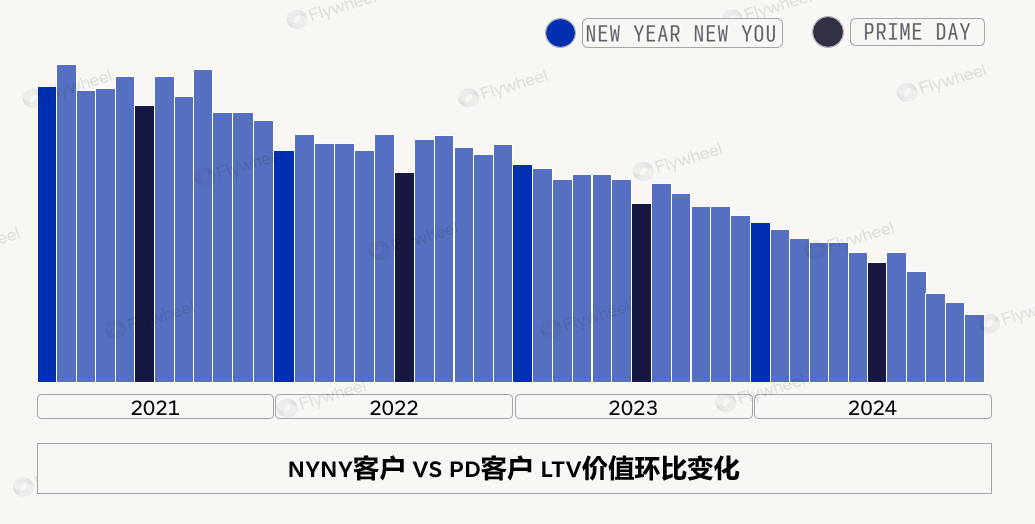

以某营养健康品牌为例,为评估亚马逊关键营销节点对客户长期价值(LTV)的影响,品牌基于过去五年的数据开展POME分析,测算Prime Day和New Year New You促销期间LTV的波动差异。

结果发现,NYNY期间LTV波动更平稳,带来更多高价值、长期客户;而Prime Day更易吸引一次性购买的价格敏感型用户。这说明,不同促销节点带来的新客质量不同,NYNY带来的新客ROI更高、回报更持久。

图片来源:The Big Shift 报告

图片来源:The Big Shift 报告

在推动ROC提升方面,AMC可以整合全域的广告、消费行为、内容互动数据,追踪细分消费群体的复购情况、激发触点,并圈定高LTV受众做定点投放。

2023年,亚马逊营销云推出了自定义受众(AMC Audiences)的功能。AMC Audiences不仅能帮助品牌精准控制广告出现位置,更能定位观看了广告的观众,实施精准营销策略。

对于品牌而言,通过AMC在机会和认知阶段触达消费者,有助于通过站内外的广告营销,吸引并留住目标客群。

基于“AMC筛选人群+DSP投放”的组合拳,某服装品牌有效提升了“加购但未购买用户”的转化率。品牌针对男装与女装产品线,分别构建了“弃购”人群包,并应用于亚马逊DSP广告投放中。

最终结果显示:相较于常规DSP策略,新的DSP策略转化率提升64%,新客获取率(NTB)提升22%。这说明,品牌可以通过AMC构建更细分的人群标签,以此为基础调整广告投放策略,能提升新客转化效率。

新的DSP策略提高了新客获取率和购买率此外,AMC的数据整合与智能分析,能助力SA实现精准投放。广告主可以精准定位高LTV群体,针对性优化关键词投放策略,动态调整竞价策略,从而提升广告CTR和CVR。

在某健康保健品牌提升新客获取效率的实践中,借助AMC搭建新客相似受众人群包。这一策略被应用于非品牌词和竞品转化广告投放中。投放数据显示,该方案使CTR显著提升64%,ROAS增长116%,CVR更实现了167%的跃升。

这一成效验证了AMC在人群建模和精准投放方面的价值,为其他品牌在利用AMC精开展准营销提供了可参考的范式。

借助新客相似受众定位,提升各项关键指标在成功获取新客后,品牌增长的关键从拉新向提升消费者的品牌忠诚度转变,最终实现LTV最大化。

以某快消品牌为例,为了提升“订购省”(Subscribe & Save,简称 SnS)用户的长期复购率与黏性,该品牌在AMC中搭建了以SnS行为为核心的人群策略,包括:

精准定向:筛选出曾在品牌旗下其他品类产品中参与过SnS的老用户,并面向其推荐关联品类的订阅商品,以此激发跨品类复购行为;

相似人群扩展:基于上述高忠诚用户的行为数据构建Lookalike模型,扩展出一批具备相似行为特征的新用户群体,并对这部分人群采用更高的出价策略,以提升转化效率。

最终实验结果显示:实验组用户的SnS转化率相比对照组提升了50%,有效验证了“基于行为标签+受众扩展”的组合策略,不仅能够驱动跨品类购买和忠诚度提升,更能实现LTV增长,从而带动整体ROC的显著提升。

基于新的组合策略,实现订购省概率提升50%如今,“消费者数据洞察”已成为零售平台和品牌的新增长引擎。

品牌希望广告能带来可衡量的转化效果,也更期待零售平台开放更透明的数据,因此,它们也愈发期待平台开放SKU+CID等关键数据权限。在这一趋势下,任何推动零售商开放消费者行为洞察的举措都将创造共赢:品牌方能精准量化消费者回报率(ROC),转而推动零售平台发展高利润的广告业务。

目前Instacart、沃尔玛等头部零售平台已率先下场。

Instacart推出了基于用户行为的自动优化功能,广告出价和展示将不再依赖手动调整,而是根据用户真实行为自动优化,实现以“用户反应”为中心的投放逻辑;还与The Trade Desk合作,打通站内销售与站外广告的闭环链路,让广告主能在投放平台上直接使用 Instacart 的第一方人群数据。

沃尔玛也在加速数据合作,不仅深耕自有广告平台Walmart Connect,还联合第三方平台,帮助品牌获取更具深度和价值的消费者洞察。

由此可见,谁掌握消费者行为数据,谁将掌握下一个阶段的营销增长主动权。

(来源:本文来自微信公众号“Flywheel飞未跨境”,作者:Flywheel飞未,36氪经授权发布。)

以上内容属作者个人观点,不代表雨果跨境立场!本文经原作者授权转载,转载需经原作者授权同意。